特应性皮炎(俗称湿疹)是一种常见的慢性炎症性皮肤病,常伴剧烈瘙痒、皮肤干燥、红肿或渗液,反复发作、迁延不愈,严重影响生活质量。临床诊断多依赖皮肤外观、病史及组织活检,但这些方法主观性强、侵入性高且难以动态监测病情。现有皮肤成像技术(如皮肤镜)只能获取表层或切片信息,难以呈现真皮及深部血管的立体结构。炎症过程中,血管常发生重塑,呈现复杂的三维曲面走向,沿皮肤起伏、毛囊或炎症边界延伸,在二维成像中易被拉伸、压缩或切割成零散片段,导致空间关系失真和细节缺失。加之皮肤曲率、肤色差异及成像伪影等因素,严重制约了湿疹早期检测、机制研究及精准疗效评估。针对这一公共卫生健康及临床迫切需求,中心赵庆亮副教授团队多年聚焦光学相干层析成像及光声显微以及多模态成像理论与仪器研制,开发了大视场、高分辨的扫频光学相干层析血管造影仪器与多参数血管精准量化算法、AI辅助疾病诊断的工作框架(Journal of Translational Medicine. 2025. 23:687;Neurocomputing. 638, 130113, 2025)。

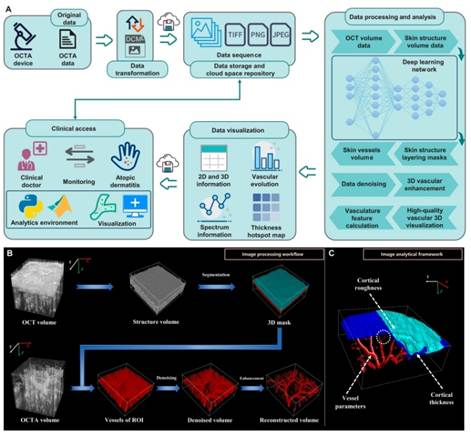

在前期的基础上,研究团队提出研一种全新的三维曲面成像处理流程,将人工智能(AI)识别算法与先进的三维去噪技术有机结合,实现皮肤微血管的高保真重建。这套流程能够自动适应皮肤表面的弯曲形态,减少伪影干扰,还原真皮层及深层微血管的真实形态,就像为医生配备了一台“立体显微镜”,能够全面捕捉病灶部位复杂的结构和血流变化。近日该研究以一种融合人工神经网络与高级三维去噪算法的“一体化三维曲面处理工作流程”,显著提升了皮肤微血管影像的精度,这项研究“Three-Dimensional Curved Workflow-Based Optical Coherence Tomography Angiography for Enhancing Atopic Dermatitis Theranostics”发表于国际学术期刊《Research》。

图 1. 人工智能识别算法与三维去噪融合的三维曲面成像处理流程

通过对特应性皮炎皮肤的成像分析,研究发现这种三维处理方法能够精准分割真皮层的微血管,并能够准备的提取多项三维参数信息,清楚描绘血管的形态变化。与传统二维分析相比,该技术在检测病变变化率方面最高提升了约10%的准确度,并能动态跟踪皮肤微血管在病程发展或治疗过程中的细微变化。这项成果不仅为医生提供了更真实、全面的病情信息,也让患者受益:检查过程无创、快速,而且能够更早发现病情变化、及时调整治疗方案。研究团队表示新型3D“看透皮肤”成像技术,能让湿疹诊断更精准,有望推动皮肤影像学进入“真正的三维时代”,为特应性皮炎以及其他皮肤病的个性化诊疗和疗效评估提供强有力的工具。

我中心硕士研究李俊伟、张芸瑞及解放军总医院黄瑛主任为该论文的共同第一作者,中心赵庆亮副教授、香港中文大学李晨钟教授、厦门大学附属厦门心血管病医院王乐韵教授为该论文的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金、福建省引导性基金、厦门大学医学部校长基金等项目的资助。

论文相关信息:https://spj.science.org/doi/10.34133/research.0778